第5世代移動体通信(5G)

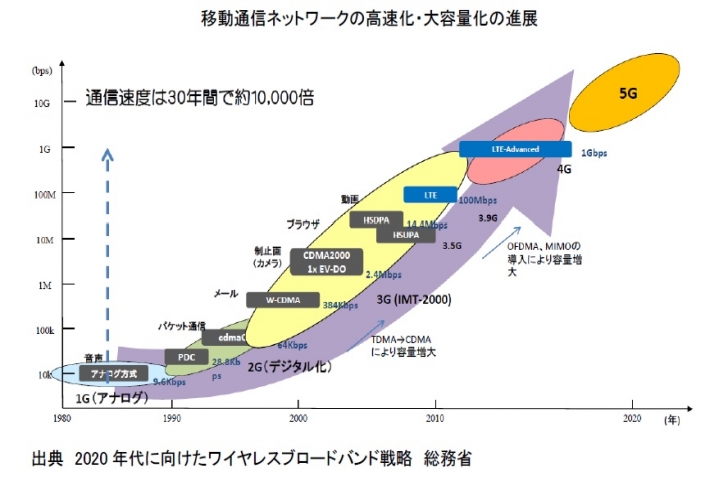

日本における移動体通信の歴史は、1979年に当時の電電公社が自動車電話を開始したのが始まりです。これは第1世代移動体通信(1G)と呼ばれ、アナログ方式の携帯電話にも採用されたことで、急速に携帯電話が普及しました。

次に登場したのが、第2世代移動体通信(2G)と呼ばれるデジタル方式の携帯電話で、通話だけではなく、メールやインターネットが利用可能となりました。

第3世代移動体通信(3G)はIMT-2000という国際規格に準拠しており、通信速度も高速化されて、動画の視聴も可能なマルチメディア時代の幕開けとなりました。3Gの内、高速データ通信のHSDPA等に対応した規格を第3.5世代移動体通信(3.5G)と呼びます。第3.9世代移動体通信(3.9G)は、3Gと同じ周波数帯域の電波を使用し、第4世代移動体通信の技術であるLTEを導入しているため、限りなく第4世代に近いという意味で、第3.9世代と呼ばれています。

マーケティング戦略上、3.5Gや3.9Gを「4G」と呼称している携帯キャリアもありますが、第4世代移動体通信(4G)は、正式にはLTEの後継規格であるLTE—Advancedが該当します。LTE—Advancedによる4Gは、NTTドコモが2015年3月からサービスを開始しました。

一方、次世代の移動通信である第5世代移動体通信(5G)の実用化に向けた取り組みも既に開始されています。2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、世界に先駆けて、10Gビット/秒超の通信速度を実現する5Gの商用化を目指して、産学官連携による取り組みを行っています。

世界のスマートフォン市場は成熟期に入り、もはや2桁成長は見込めないとも言われている中で、5Gについては規格やサービスイメージがほとんど何も決まっていないのが実情です。

2016年2月下旬に開催された世界最大のモバイル展示会(MWC2016)では、5Gの主役はスマートフォンからIoT(モノのインターネット)に変わり、幅広い産業分野がビジネスターゲットになるという方向性が浮き彫りになりました。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックまであと4年しかありません。

オリンピック・パラリンピックというショーケースで、日本の技術力を世界に発信できるのでしょうか。

.JPG)

.JPG)