現代の三種の神器 「IoT編」

IoT(Internet of Things)、ビックデータ、AI(人工知能)は、第4次産業革命における「三種の神器」だと言われています。

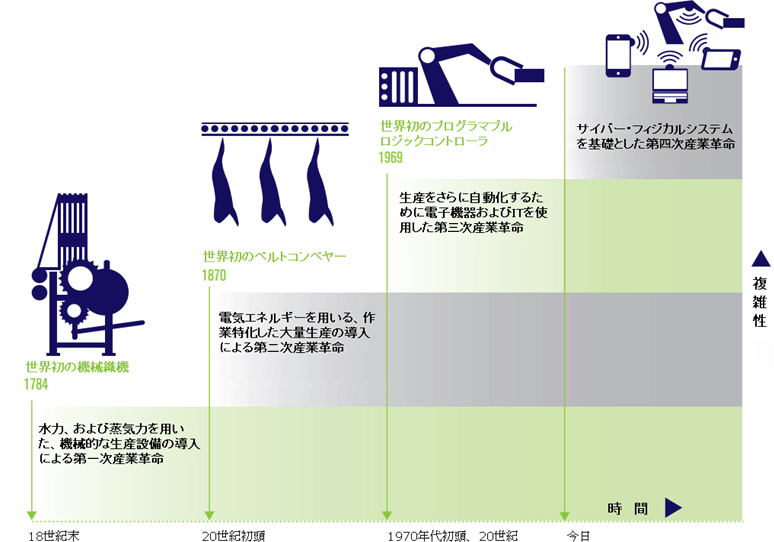

ご存知のように、18世紀に起きた第1次産業革命では、蒸気機関の発明によって工場の機械化が実現しました。

20世紀初頭の第2次産業革命では、モーターやベルトコンベアー等の電気エネルギーを用いた大量生産方式が導入されました。

20世紀後半の第3次産業革命においては、コンピュータやインターネットにより生産ラインの自動化が実現し、生産性が向上しました。

これに続く第4次産業革命は、あらゆるものがインターネットに繋がるIoT(Internet of Things)、ビックデータ、及びAI(人工知能)によって、従来のビジネスや社会のあり方に大きな変革をもたらし製造業をはじめとした様々な分野で、自動化と効率化が革命的に高まるというものです。

出典: Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0をもとに科学技術振興機構作成

これまで、ヒトとモノはヒトを介してインターネットで繋がっていました。

IoTは、ヒトを介さずにモノ同士がインターネットに接続して通信し、モノから得たデータを自動的に収集して解析し、アップデートします。

既にスマホで電化製品を操作したり、鍵の開閉ができる等、家電を中心にIoT化の波が押し寄せています。

日本政府は、9月12日に官民会議「未来投資会議」の初会合を開き、「三種の神器」等の先端技術を産業に活用して生産性を高める「第4次産業革命」の議論をスタートさせました。

第4次産業革命の動きは、ドイツと米国が先行しています。ドイツは第4次産業革命に向けた官民共同のプロジェクト「インダストリー4.0」を推進しており、グーグルやアップルなどの米企業は、インターネット上のビックデータの活用で世界をリードしています。

日本では、人が操作しなくても安全に走行する自動運転の実現に向けた研究を進めています。

また、タクシーの客が乗り降りする場所や気象データ等のビックデータを分析して、タクシーを利用しそうな人が集まる場所を予測する「需要予想」の研究も加速しています。

自動車の自動運転やタクシーの自動配車も、遠い未来の話ではないようです。

.JPG)

.JPG)